2024年6月2日(日)。この日は朝から雨。梅雨の時期なので雨の日も多くなっています。津嘉山大綱曳きに向けた作業開始です。東は夕方まで作業を続けましたが、西は午前中での作業で終了でした。

青竹加工

綱頭の飾りの素材となる青竹加工。東西とも幾つかに分割された竹を、薄く削る機械での作業から始まります。

西では長い板を削った竹の出口に添えているので、作業がやりやすそうです。

ある程度機械で削られた竹は手作業で丁寧に削られていきます。東西ともに人手が要る作業工程となっています。

西は竹を削る人員が徐々に増えてきているように感じます。

カヌチ棒製作

東の大きな役割となるカナチ棒製作。大綱用はまだまだ削り出しに時間がかかっています。丁寧に電動カンナで削っています。

毎年用の小型のカナチ棒はかなり完成形が見えてきました。

大綱用のカナチ棒。かなり形が整ってきました。

この日の終了間際。小型のカナチ棒はもうすぐ削り出しが終わりそうなところまで来ていました。

旗頭製作

旗頭の飾り部分の竹での編み込み。この日から初めて編み込みに挑戦中。難しい部分なのでかなり苦戦しています。

過去の飾り部分の形を参考に型枠を作っています。これに合わせて編み込んでいきます。

曲げながら編み込むための工夫。パイプを曲げてそれに沿って編み込んでいます。経験者がほとんどいない中、試行錯誤しながら作業を進めています。

西での竹の編み込み作業。一番旗の旗頭の飾り部分でしょうか。こちらでは4人ほど竹細工担当がいるようです。順調に編み込んでいました。

東の二番旗の旗頭の骨組み。シンプルな形状ながら微妙な角度を再現しながら作っています。

補強の竹を繋げて更に骨組みを補強していっています。

西では一番旗の飾りとなる梅の花の葉の部分を作っていました。過去の飾りを参考に素材を準備しています。

西の旗頭の曲線部分の材料をきれいに曲げるための型枠。これに沿って竹を曲げてクセを付けるようです。

西の旗頭の台座と軸。ほぼ完成している様子でした。これに様々な部品・飾りを取り付けて、一番旗、二番旗を仕上げていくようです。

旗竿製作

旗竿の製作もまだ続いています。東では二番旗の補強をやっていました。

西でも旗竿の補強を行っていました。東と違って一番旗の持ち手部分は紺色の紐で巻いていました。

二番旗の持ち手は桃色の紐で補強。鮮やかできれいです。

東では旗竿の下部を保護する部位を作っていました。下の写真のような過去に作られたものを参考に製作していました。

こちらの角材から切り出していきます。

機械などを使用して丁寧に削ってこのような形状になりました。

道具製作

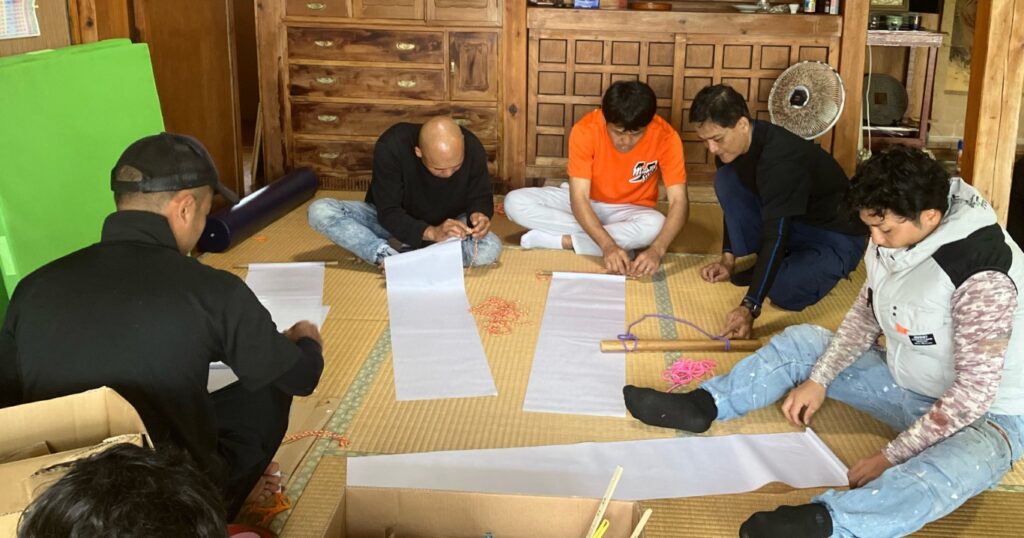

流し旗用の習字紙を用意しています。300枚ほど作るらしいです。

西では女性用の太鼓への模様を描いていました。梅の花でしょうか、きれいに仕上がっています。

流し旗を作っています。習字紙を竹に貼り付けている様子。

完成品の見本がありました。このような流し旗を大量に作っていきます。

東では打ちブク(太鼓用のバチ)を磨く作業が続いていました。ユーナの木をきれいに削っています。

東西で作られるチナブで大量に使われる竹が津嘉山地域振興資料館に搬入されました。

大綱曳きでは全ての道具などが一斉に作り直しとなりますが、そこでは大量の竹が使われます。こちらの竹は後日東西に分けてそれぞれ運ばれるようです。

これらの竹はチナブを作るときに使われますが、過去のチナブが津嘉山地域振興資料館に展示されているので、直接確認してみてはいかがでしょうか。

おまけ

東ではお昼にカンパチの刺身が出ました。釣ってきたカンパチだそうです。凄い!

美味しそうなカンパチの刺身。自分は食べそびれたので、ユニオンでカンパチの刺身を買って帰りました(笑)

コメント