2024年7月15日~19日の練習風景・作業記録です。一番の大仕事である綱打ちを終え、綱引きに向けた練習、旗頭やチナブなどの完成を目指して作業が続きます。

製作風景

津嘉山地域振興資料館にて大綱曳きに向けた作業が続いています。特に東は旗頭がまだ完成しておらず、数名による製作が続いています。こちらは一番旗の飾りを製作中。

一番旗の竹細工の飾りの残り半分に布を被せています。既に固定されているので困難な作業となってしまっています。

子シタクが持つ流し旗。かなり長いです。また旗頭からぶら下げるウナギ袋とムカデも完成しています。

旗頭の横棒の先端に付ける槍とサイも仕上がりました。

こちらはシタクの持つウチワ。

資料館の奥の畳間では、毎日のように女性の方々が鉦鼓隊のワラジを編んでいました。

ほとんどの製作物が完了している西ですが、旗頭に使用する紐を作り直すということで作業を行っていました。

東の流し旗勢揃い。西よりも多くの種類が出来上がっていました。全部で9種類。

綱引き本番では、暗くなると旗頭の中の照明を付けますが、今回からLEDを使うとのことです。東の旗頭はLEDにフィルムを付けて青やオレンジに光る工夫がされていました。本番で使うかどうかはこの時点ではまだ不明です。

一番旗に布を被せる作業が終わり、金銀の折り紙を丸くカットして貼り付ける作業に移ります。

最後にウチワを付けて一番旗が完成です。実際には中央に風車も付けます。ようやく東の旗頭が2つ出来上がりました。

練習風景

この週も日が暮れてくると津嘉山地域振興資料館に区民が集まり、綱引きに向けた練習が始まっていました。

東のチナブが完成して資料館へ運ばれてきました。これで東西2つのチナブが資料館に揃いました。左が東のチナブ、右が西のチナブです。

チナブが用意できたので、シタクを乗せて持ち上げる練習が行われました。本番では東西に分かれてチナブを持ち上げますが、この日は練習ということで棒持ちの人数が少なく、東西合同での練習となりました。まずは東のチナブを上げる練習。3人を乗せて問題なく持ち上がりました。

続いて西のチナブも用意して、三人を乗せて練習。こちらも問題なく持ち上がり、チンミ人を並べてゆっくりと行進する練習も行いました。

東のチナブを見てみると、地面から持ち上げやすいように麻縄を握って持ち上げやすいように工夫が施されていました。

旗持ちの練習も続いています。練習用の旗にペットボトルを付けて負荷をかけての練習です。

西は津嘉山幼稚園の坂を登りながら、東は津嘉山小学校の坂を登りながら旗持ちの練習が続きます。

日が落ちても練習は続きます。

週末になると古い旗頭を付けて、本番に近い状態での練習に切り替えていました。

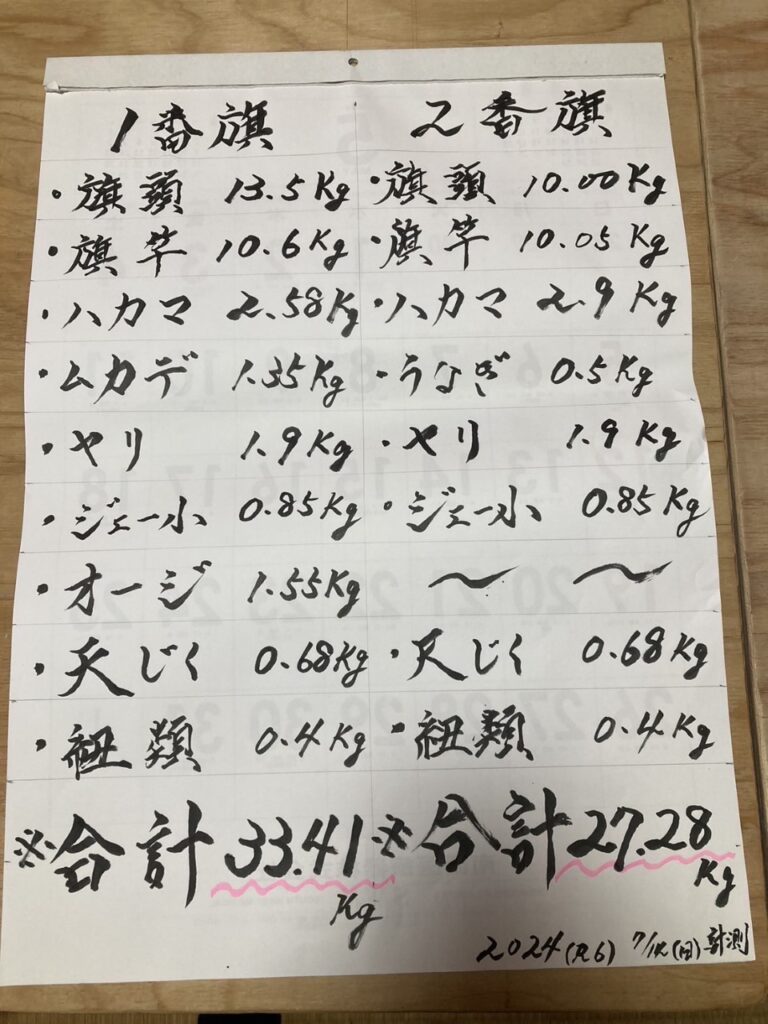

今回製作した西の旗頭の重さの一覧表です。一番旗が二番旗より6kgも重いようです。このような記録が残っていると、次回製作するときの参考になります。

女踊りの練習も資料館前で行われていました。

女踊りも人数が増えてきたので、東西に分かれての練習に切り替えたようです。

鉦鼓隊の練習もだいぶ上手くなってきていました。

東の青年会は、人手不足で締太鼓を小学生に持たせていましたが、津嘉山区外から協力者が来てくれたので、小学生はパーランクーを叩くことになりました。ちょっと残念そう?

棒術練習も終盤。覚えた方々がさらに教える側になっていました。

お母さんもいっしょに棒練習?

親子で棒練習。いい思い出になりそうです。

こちらはシタク用の棒術を練習中。子シタクも頑張っています。

こちらもシタク用の棒術。剣術と薙刀の対決。

棒術の練習にドラ打ちも加わって、より本番に近い形で練習にも熱が入ります。

既に売り切れてしまった六尺棒ですが、なんと津嘉山の仲里建設さんによる手作りの六尺棒が資料館で販売されていました。紅オーク材(樫の木の種類)だそうです。一本4,500円と安い。

仲里建設さんありがとうございました。

練習の終盤は全員揃っての練習。夜中にドラが鳴り響きます。

続いて綱を曳く前に貫木口で東西の棒持ち全員が棒を捧げて渦巻く動きをするカナチグチガーイ。

カナチグチガーイの後は東西列を作って「ハーイヤ」の掛け声と共にそれぞれ後退していく。

タイミングを合わせるために何度も練習を行っていました。

製作も順調。練習も順調。そして、この綱を組み立てたら大綱曳きまで残り一週間となりました。

コメント