2024年7月22日~26日までの練習風景です。製作物はほぼ完成し、棒術や女踊り、鉦鼓隊、旗持ちなどの練習が本番直前まで続きます。

7月22日

本番が近くなって、締太鼓からパーランクーに変わった小学生たち。パーランクーでもしっかり練習に参加していました。

新しくメンバーも数名加わって、鉦鼓隊の音がさらに大きく感じます。

シタクの棒術?剣術?他の棒術とは違った型なので、覚えるのも難しそう。

西の棒の先生から三人棒を教えてもらっている東の方々。ついに東でも三人棒の練習が始まりました。

女踊りの練習も続いています。資料館前で東と西に分かれて練習していました。

7月23日

女性の方々によるワラジの製作が続いていました。鉦鼓隊用のワラジも2日分必要になるので、多めに作っているようでした。

7月24日

台風の直撃は免れましたが、雨の影響が気になります。大綱曳き会場となる津嘉山小学校のグラウンドにはサジキ席の骨組みが作られていました。風が強いので、屋根などはまだ貼っていません。

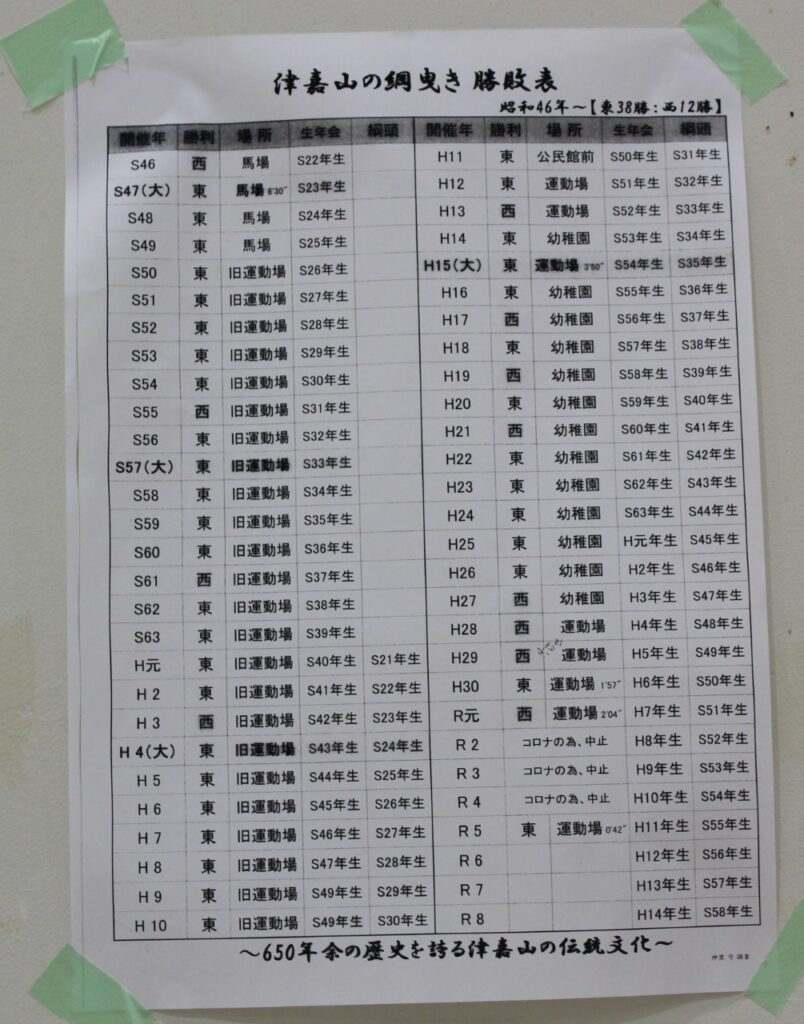

津嘉山地域振興資料館に過去の津嘉山綱曳きの勝敗表が張り出されていました。神里守さんによる調査だそうです。昭和46年まで遡って過去の勝敗が一覧になっています。こうやって見るとコロナ禍を除いて、絶えずに綱曳きを続けている津嘉山の伝統って凄いですね。

この日の夜も練習が続いています。

女性の方々が作っていたワラジが用意されていました。

東西の鉦鼓担当の青年にワラジを履いて感触を試してもらっていました。ちょっとサイズが大きいかな?

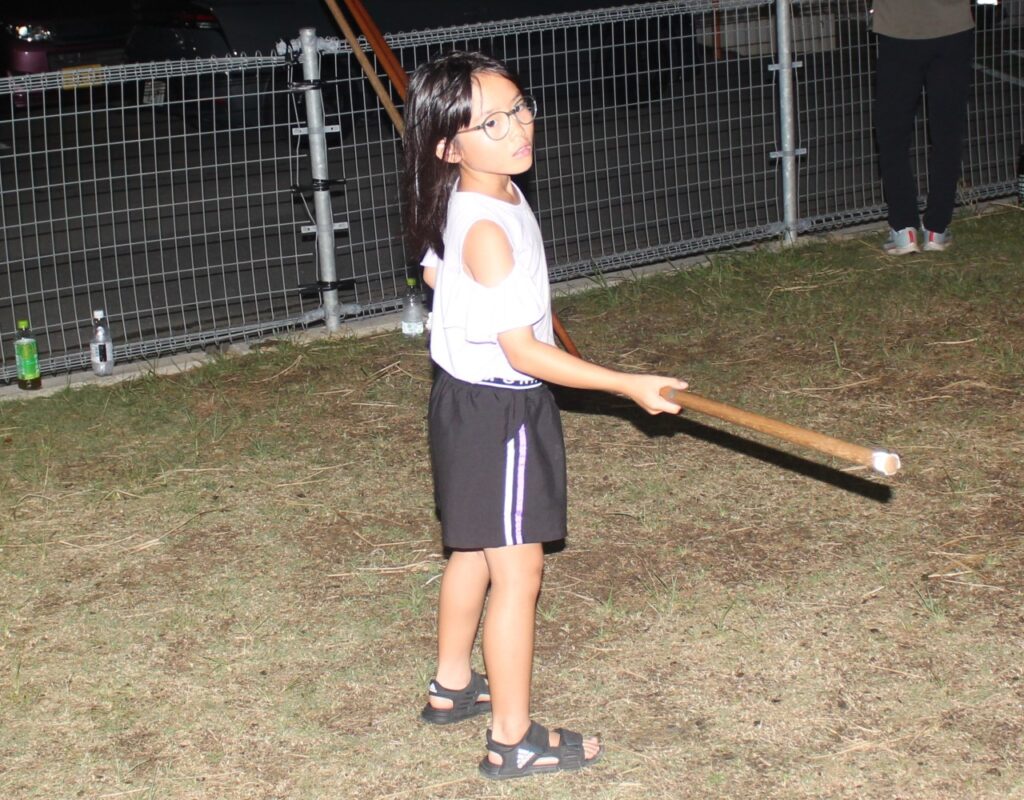

子どもたちも棒術練習を直前まで続けています。熱心ですね。

大綱曳きに限らず、毎年子どもたちが綱曳きの練習に参加できるような環境は、大人たちがしっかりと作ってほしいですね。若い子たちが地域の伝統行事に参加する光景は、その地域の明るい未来にも繋がるのではないかと感じます。

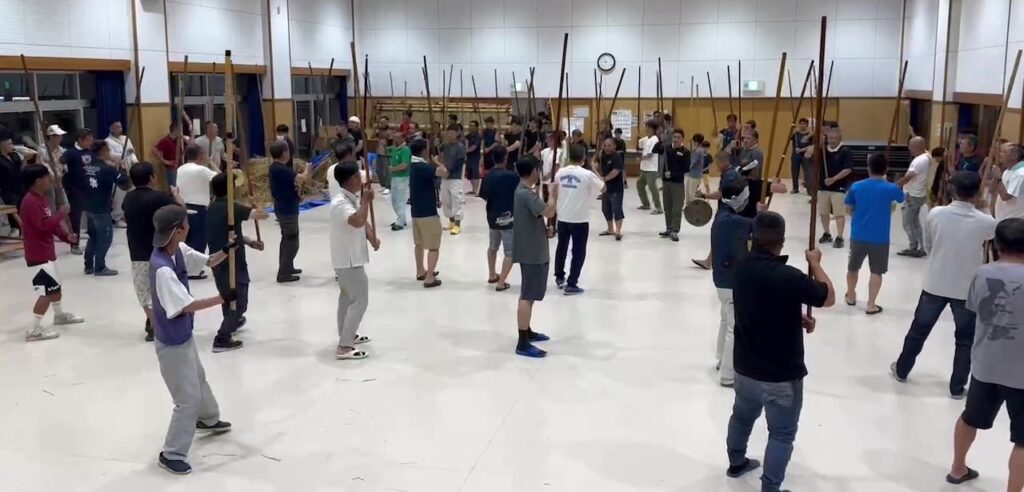

大人たちも負けじと最後まで棒術の練習を続けています。

本番直前に初めて練習に参加した人にも丁寧に教えています。一人でも多くの方々が大綱曳きに参加してほしいとの思いが伝わります。

最後はやはりなかなかタイミングが合わせづらいグーヤマーチからのチンミ人整列、後退の流れの練習です。

7月25日

この日はNHKの夕方の番組の生中継。早くから練習が始まり、生中継のリハーサルも綿密に行っていました。

生中継の様子は下記の記事でご覧になれます。

生中継に向けて練習も気合が入ります。

資料館の中では過去の大綱曳きの映像が上映されており、それを見て盛り上がっている方々が。

過去の津嘉山大綱曳きの映像は下記のページからご覧になれます。

生中継終了後も練習が続きます。

東では道ジュネーが終わったあとにグラウンドへ到着したときの動きを確認していました。

旗持ちの練習もやっていました。この日は台風の影響で風も強く、旗頭が風に押されて大変そうでした。

外へ出ての行進しながらの女踊りの練習。当日の動きをしっかり確認します。

この日もワラジを作っていました。鼻緒部分の補強もやって、少しずつ使いやすい仕上がりになっているようです。

棒術の練習。

チンミ人の整列の練習。何度もタイミングを合わせていました。

本番当日に向けてのスケジュールの確認。本番も近くなり、皆さん緊張感が出てきています。

7月26日

翌日は大綱曳き当日。撮影担当の私はワラハチマキを作る暇が無いので、前日に2日分のワラハチマキを編んでおきました。

雨が続いたので大綱曳き会場となる津嘉山小学校グラウンドは水たまりがチラホラと見えます。当日のコンディションが心配です。

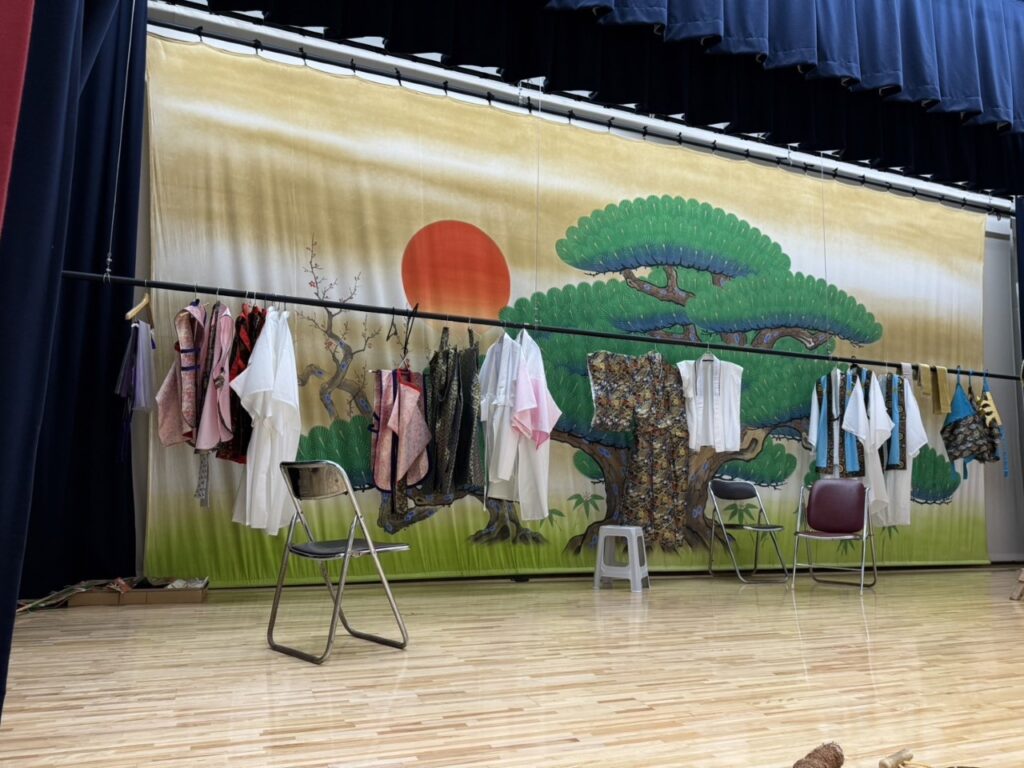

津嘉山地域振興資料館の舞台にはシタクや鉦鼓隊の衣装が用意されていました。翌日はここで着付けをする予定です。

夜、資料館では最後の練習が行われていました。雨だったので室内での練習です。

グーヤマーチからの流れを練習しています。

東西それぞれのチンミ人の後ろに並んで、ドラに合わせて下がっていく練習。並ぶタイミングが難しいので、何度も試行錯誤して現在のやり方に至りました。

「ハーイヤ」の掛け声とともに後退していきます。

いよいよ明日、津嘉山大綱曳き本番1日目。

コメント